Pas question de s’ennuyer pendant le long congé de Pâques! Notre bon ami Gaétan reprend du service avec un nouvel article plus que complet sur l’ouverture des chemins au nord de Senneterre, une région que nous avons eu le privilège de découvrir grâce à ses articles précédents. Le nom de Rapide-des-Cèdres est souvent associé au célèbre pont du Canton Laas, le trophée ultime des chasseurs de ponts, mais une autre imposante structure de bois, non couverte, se trouvait sur ce territoire et nous aurons le plaisir de la découvrir dans les paragraphes qui suivent. Merci à Gaétan pour la rédaction et le partage de ces articles dont nous raffolons.

Bon congé de Pâques, le blogue sera de retour mercredi le 19 avril.

La route des métaux précieux

par Gaétan Forest

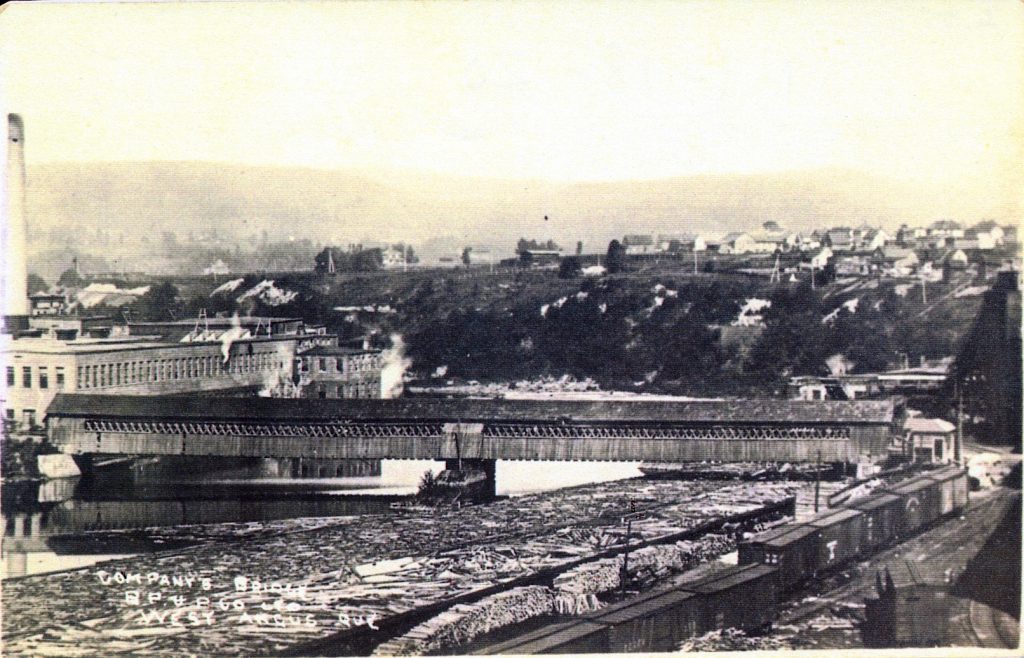

En 1925 la route longeant la rive ouest de la rivière Bell au nord de Senneterre se terminait à la hauteur du ruisseau Raymond, vis-à-vis les rangs 3-4 du canton Montgay, permettant de parcourir une distance modeste de 11 kilomètres. Le canton Ducros, bien qu’il ait été loti dès 1917 par l’arpenteur Georges Côté, demeurait une frontière inhospitalière au nord. Les colons les plus à plaindre étaient ceux qui s’étaient joints à la colonie franco-polonaise Nouvelle France-Pologne établie par le colonel Testart Obalski sur les rives du lac Shabogama (Parent). Ils devaient s’en remettre à la navigation sur le lac pour rejoindre la gare de Senneterre, à 32 kilomètres au sud. Le canton Ducros était en grande partie couvert de forêts d’épinettes noires, de pins gris, de bouleaux, de trembles et de mélèzes entrecoupées de savanes et de coteaux sablonneux. L’exploitation forestière fut favorisée dès le départ dans cette région au détriment de la colonisation agricole. La compagnie Senneterre Lumber y tenait chantier tout en faisant l’acquisition du bois des colons polonais. Les trois scieries de Senneterre fonctionnaient à plein régime. Mais l’isolement et la pauvre qualité des sols du canton eurent bientôt raison de l’enthousiasme des Franco-polonais pour l’agriculture, et la colonie se dispersa. Au nord, le canton Bartouille avait été morcelé en 1920 par l’arpenteur Georges Côté. Bien que ravagé en partie par les feux à l’époque, ce territoire constituait une bonne réserve en bois de sciage pour les industriels forestiers de Senneterre. Mais l’accès à cette ressource ne pouvait se faire que par eau, ou encore, en hiver, lorsque le lac était gelé. 1